由中國水產科學研究院組織協調,課題組危起偉研究員為首席科學家的農業財政專項“長江漁業資源與環境調查”項目,通過2017-2019三年多的野外調查和數據分析工作,項目進展良好。近期,該項目的有關研究成果以2篇論文形式在國際重要科技期刊發表。

項目組通過文獻資料梳理、現場調查和理論模型分析,并與澳大利亞、韓國的科學家合作,系統回顧了新中國成立70年以來長江魚類和漁業資源的變化歷程,分析了水利工程建設、長江徑流特征變化、水污染和航運等人類活動對長江漁業資源的影響,并通過剩余產量模型預測分析了十年禁漁對長江漁業資源的恢復效果。研究發現,長江流域天然捕撈量下降趨勢明顯,長江流域捕撈產量由建國初期占全國淡水捕撈產量的67%(占全國漁業產量的32%)下降至2016年僅分別占3%和0.1%。分析發現,長江流域列入國內外各類保護名錄的水生動物約有70種,洄游性魚類、特有魚類,以及白鱘、中華鱘、長江鱘等瀕危魚類資源衰退趨勢明顯。長江徑流特征對漁業資源變動的影響較大,漁業捕撈產量與流域徑流量呈正相關關系。十年禁漁可有效恢復長江漁業資源,但卻難以恢復至歷史高位,此外,漁業資源的恢復并不意味著水生生物多樣性的恢復,需要科學認識和對待。研究還發現,在全球范圍內,長江流域屬受捕撈活動壓力,和生物多樣性受到威脅程度都較高的大型流域之一,迫切需要加強保護。有關研究成果以原創性論文形式在漁業領域頂級科技期刊Fish and Fisheries發表。

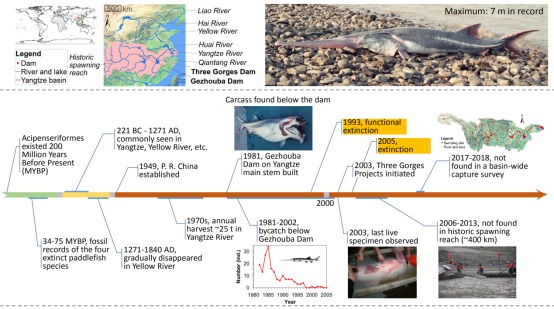

項目組通過與捷克、英國的科學家合作,采用野外調查和理論模型分析的方法,對長江白鱘種群動態進行了深入研究,研究發現白鱘已于2005-2010年間滅絕,并且在1993年后發生功能性滅絕(即種群無法進行自然繁殖)。此外,長江專項2017-2019年的野外調查還發現,有130余種歷史有分布的魚類未能采集到樣本,占長江流域魚類種數的約三成。論文提出亟待對未采集到的物種加強調查和開展瀕危狀況評估,以及時采取相應的搶救或保護對策。該研究在Science of The Total Environment發表,論文研究結果獲Nature、Science等轉載報道,并被F1000Prime作為三顆星“杰出”論文進行推薦(doi: 10.3410/f.737185152.793569496),同時獲The Times、National Geographic、Global Times、China Daily、CGTN、央視、人民網、科學網等國內外約200家媒體報道,產生較大影響。

兩篇論文均由院長江珍稀瀕危魚類保護創新團隊主導完成,論文第一完成單位為長江所,通訊作者為危起偉研究員等,第一作者為張輝博士。論文鏈接如下:

Zhang H#, Kang M, Shen L, Wu J, Li J, Du H, Wang C, Yang H, Zhou Q, Liu Z, Gorfine H*, Wei Q*. Rapid change of Yangtze fisheries and its implications for global freshwater ecosystem management. Fish and Fisheries, 2020, doi: 10.1111/faf.12449.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/faf.12449

Zhang H#*, Jari? I, Roberts DL., He Y*, Du H, Wu J, Wang C, Wei Q*. Extinction of one of the world's largest freshwater fishes: Lessons for conserving the endangered Yangtze fauna. Science of The Total Environment, 2020, 710, 136242.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719362382