2018年6月,經(jīng)過5年努力,中國水產(chǎn)科學(xué)研究院長江水產(chǎn)研究所李忠研究員在2省5市6家合作社(家庭農(nóng)場)實(shí)現(xiàn)黃鱔規(guī)模化人工催產(chǎn)繁殖示范運(yùn)轉(zhuǎn)。其中黃鱔親本規(guī)模化產(chǎn)卵率達(dá)為70%(野生親本)和95%(家養(yǎng)親本)以上;受精孵化率為30-95%,平均在40-60%之間。這標(biāo)志著這長江所在黃鱔全人工規(guī)模化繁殖與示范方面取得成功,將對黃鱔養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。

黃鱔是我國重要的特種經(jīng)濟(jì)養(yǎng)殖魚類,2017年全國統(tǒng)計產(chǎn)量為38.6萬噸,基礎(chǔ)產(chǎn)值超過200億元,其中湖北省為第一養(yǎng)殖大省,占總產(chǎn)量的47.6%。目前黃鱔養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)中,苗種絕大多數(shù)來源于野生捕撈苗。野生苗數(shù)量少,捕撈損傷造成的死亡率高,適合進(jìn)苗時間短且受限于天氣變化,這些因素限制了黃鱔產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大和持續(xù)健康發(fā)展。自上世紀(jì)80年代以來,我國科研人員不斷嘗試對黃鱔進(jìn)行規(guī)模化全人工產(chǎn)卵繁殖研究,此前尚無產(chǎn)業(yè)應(yīng)用報道。

李忠研究員分別在湖北省仙桃市、潛江市、天門市,安徽省來安縣、廣德縣等地的6家合作社(家庭農(nóng)場)開展了黃鱔規(guī)模化人工產(chǎn)卵孵化繁殖示范工作。相比其他獲得黃鱔幼苗的方式,李忠研究員開展的黃鱔全人工規(guī)模化繁殖與示范工作有3方面優(yōu)點(diǎn):一是規(guī)模化人工產(chǎn)卵極大提高了繁殖效率;二是車間層疊貨架式微流水孵化,極大節(jié)約了繁殖空間;三是集約化孵化管理,避免了環(huán)境變化對卵發(fā)育造成的損傷,提高了成活率。在示范過程中,李忠研究員已經(jīng)注意到了另外2個影響規(guī)范化的問題,長江所已開始聚焦研究。一是懷卵親本的營養(yǎng)需求;二是病害防治問題。第一個問題的解決,有望使養(yǎng)殖戶擺脫依靠野生親本的窘境,第二個問題的解決可以化解卵黃苗集中死亡的難題。

截至目前,6家合作社累計出苗超過100萬尾,早期孵化苗種已經(jīng)順利開口進(jìn)食,長至6-7厘米,成活率95%以上;各合作社正在抓住繁殖季節(jié),加緊苗種生產(chǎn)。

繁殖工廠

立體式孵化架

待產(chǎn)親本

產(chǎn)卵受精

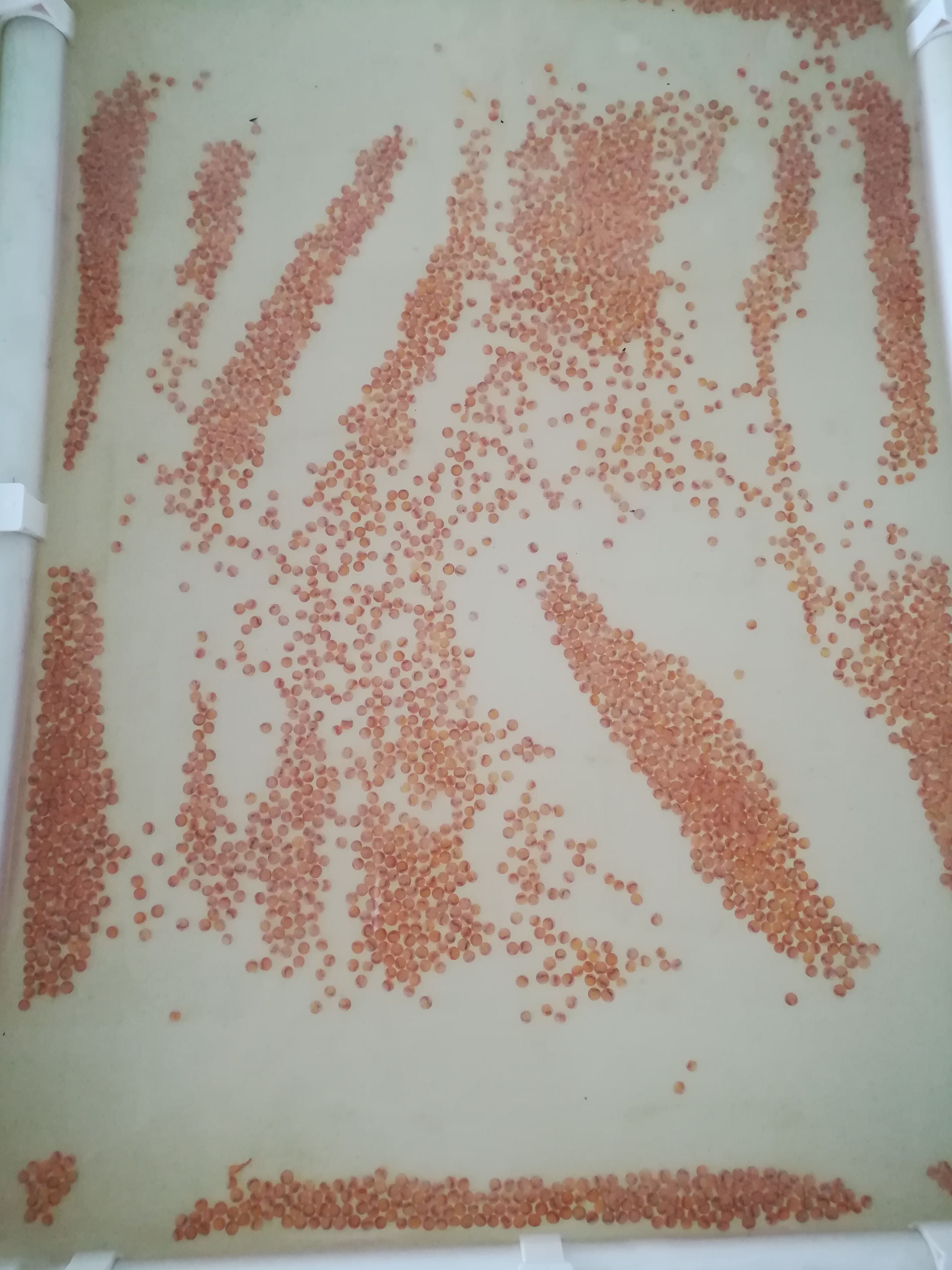

受精卵孵化

受精卵發(fā)育至心跳期

幼苗