2024年3-4月,中國水產(chǎn)科學研究院長江珍稀瀕危魚類保護創(chuàng)新團隊聯(lián)合四川省農(nóng)業(yè)科學院水產(chǎn)研究所、宜賓珍稀水生動物研究所、中國科學院精密測量科學與技術創(chuàng)新研究院等單位在長江宜賓江安竹島叉江天然水域開展長江鱘產(chǎn)卵場改造與自然繁殖試驗,成功觀察到繁殖行為并采集到受精卵,順利出苗,為實現(xiàn)野外長江鱘種群重建邁出了重要一步。

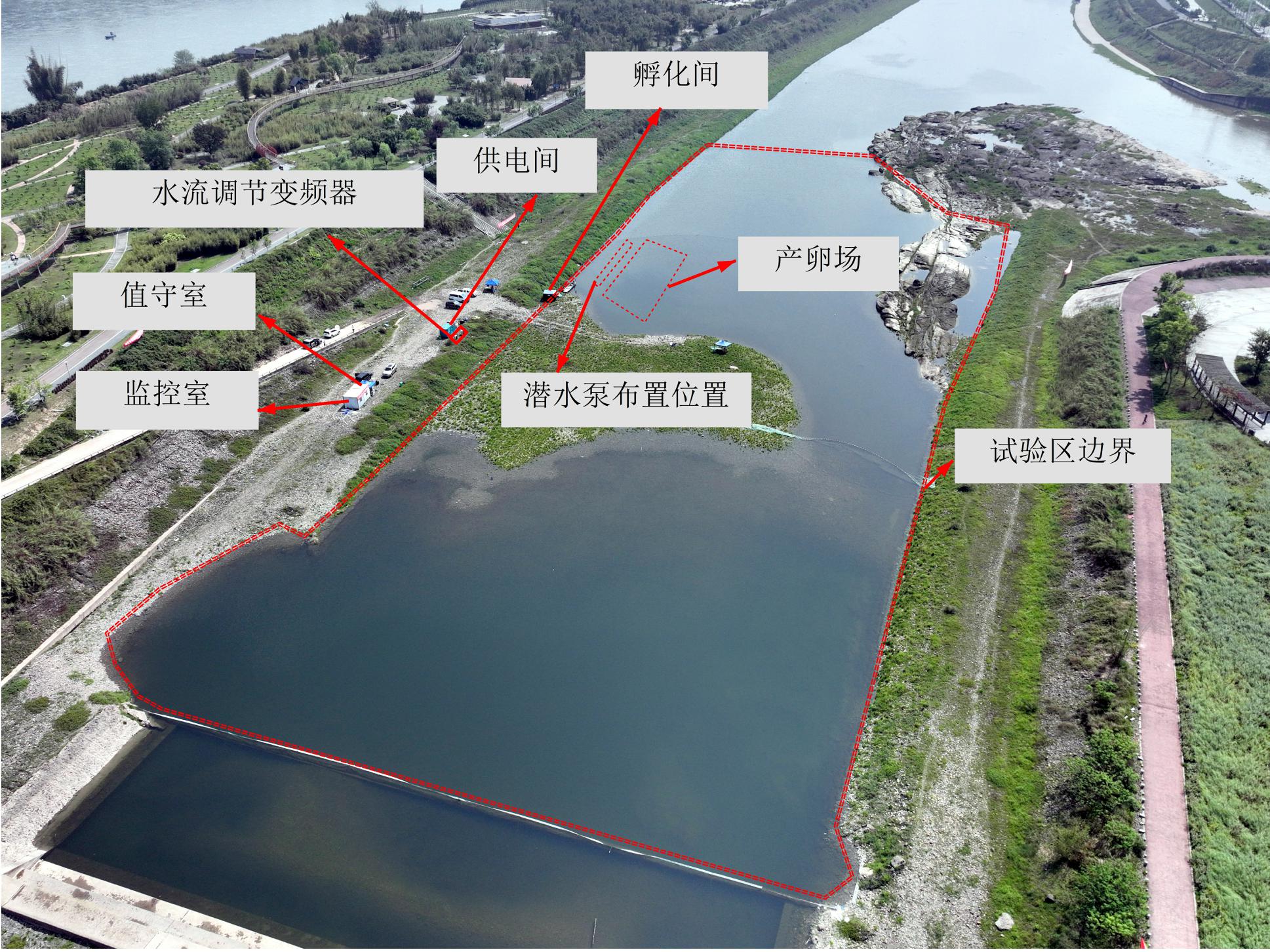

此次試驗在2023年實現(xiàn)長江鱘人工產(chǎn)卵巢繁殖試驗成功基礎上,對長江宜賓江安竹島叉江2萬多平方米天然開闊水域?qū)崿F(xiàn)了流速營造、底質(zhì)改良、大江引水等生態(tài)修復措施,改造產(chǎn)卵場150平方米。3月22日起,向試驗區(qū)引入人工繁殖子一代8-12齡成熟雄性和雌性長江鱘各31尾。3月31日—4月1日期間觀察到長江鱘自由主動選擇改造的產(chǎn)卵場并出現(xiàn)自由聚群、追逐、快速擺尾、跳躍等繁殖行為,4月6日再次觀察長江鱘繁殖行為并成功采集到受精卵,4月10日采集到的受精卵陸續(xù)大量出苗。

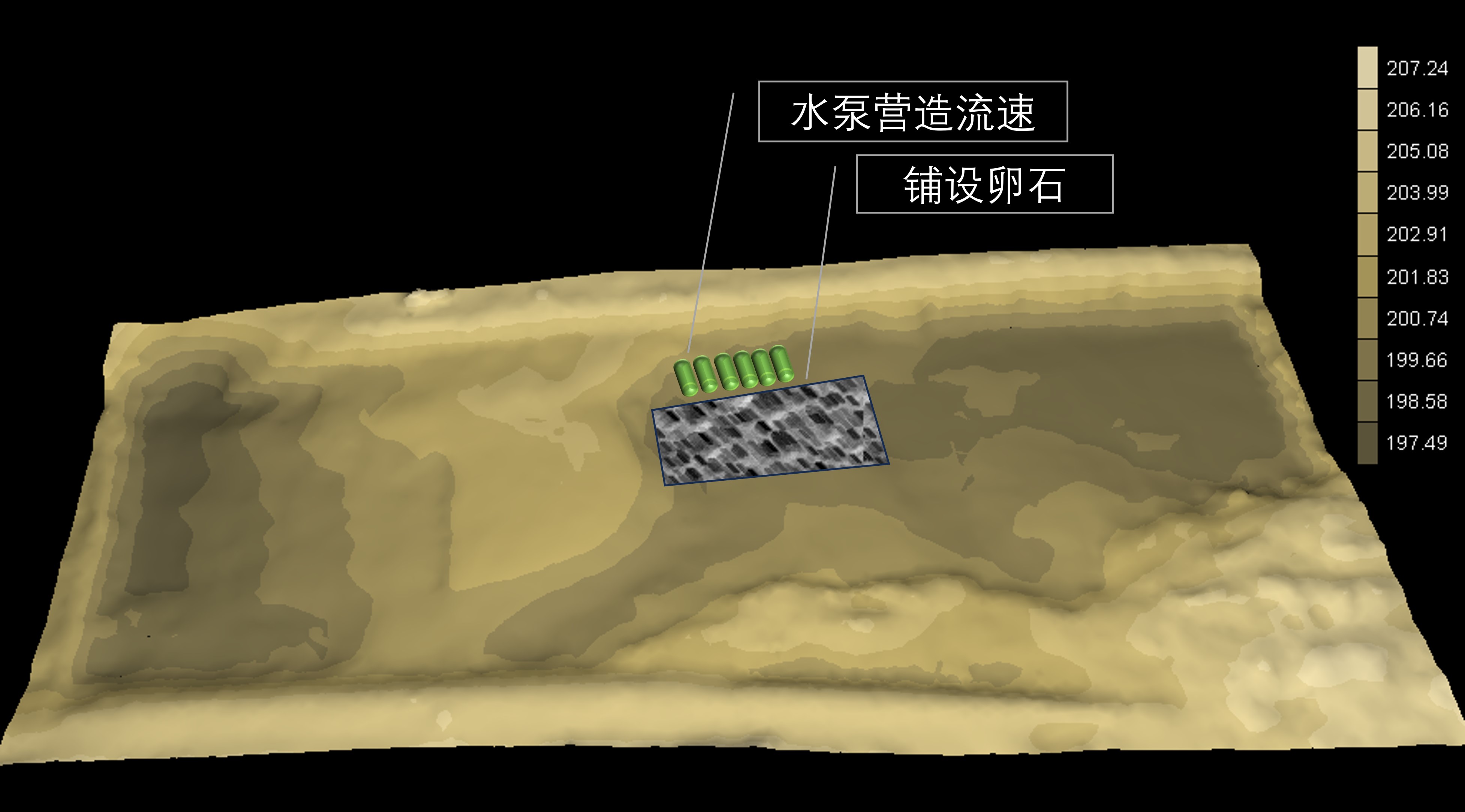

此次試驗基于長江鱘自然產(chǎn)卵場理論模型研究以及室內(nèi)外模型測試,首次創(chuàng)制長江鱘產(chǎn)卵場改造技術,篩選利用天然河道原有生境特征進行河床質(zhì)改良和流速場營造等措施,使人工改造的產(chǎn)卵場達到了長江鱘自然繁殖的綜合生態(tài)水力學條件,進而讓人工放流的長江鱘在該產(chǎn)卵場實現(xiàn)了自由產(chǎn)卵繁殖。此次試驗填補了長江鱘就地保護中棲息地修復的重要一環(huán),為長江鱘野外種群重建提供了重要的理論和技術支撐。團隊首席杜浩研究員認為,此次試驗成功為進一步在大江大河中原位產(chǎn)卵場修復改造奠定了基礎,團隊正開展長江中上游適宜產(chǎn)卵棲息地篩查,深入挖掘長江鱘關鍵棲息地生境條件和長江鱘棲息繁殖間的關聯(lián)與作用機制,不斷探索破解長江鱘在野外無法自然繁殖的難題。

此次試驗在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部長江流域漁政監(jiān)督管理辦公室和四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的指導下完成,宜賓市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、江安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、江安縣鱘夢自然保護中心、宜賓市消防支隊等單位和組織為此次試驗提供了大力幫助。相關研究試驗得到國家重點研發(fā)計劃項目、國家自然科學基金項目、中國水產(chǎn)科學研究院基本科研業(yè)務費等項目資助。同時,中央電視臺還關注了該長江鱘保護研究最新進展,并先后在《新聞直播間》和《新聞30分》等欄目作了報道。

開展試驗水域

產(chǎn)卵場改造方案

卵石底質(zhì)鋪設

宜賓及江安消防支隊協(xié)助引長江主航道水至夾江

親魚移入試驗區(qū)

親魚聚集與卵粒飄過

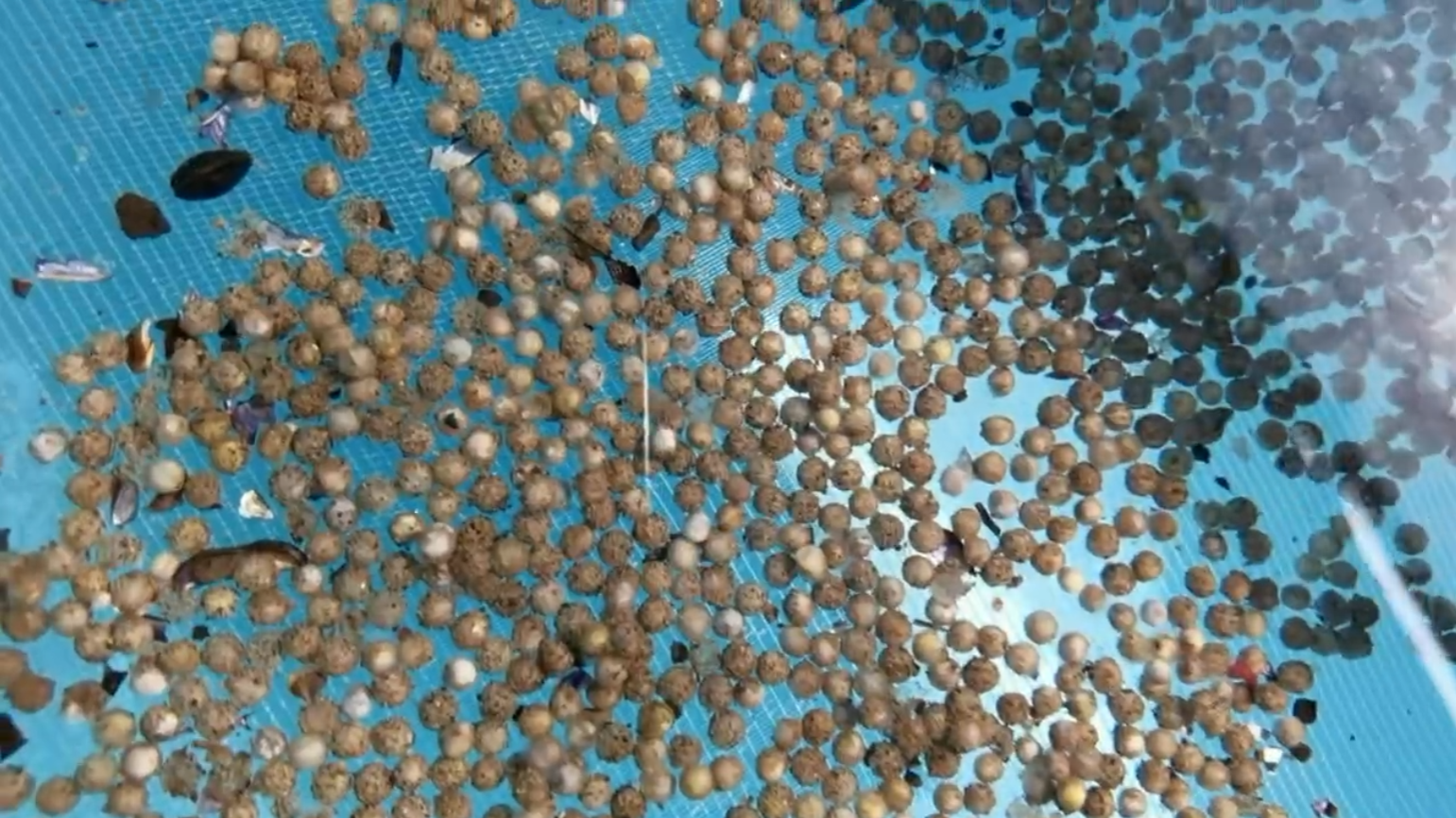

采集長江鱘卵

受精卵孵化

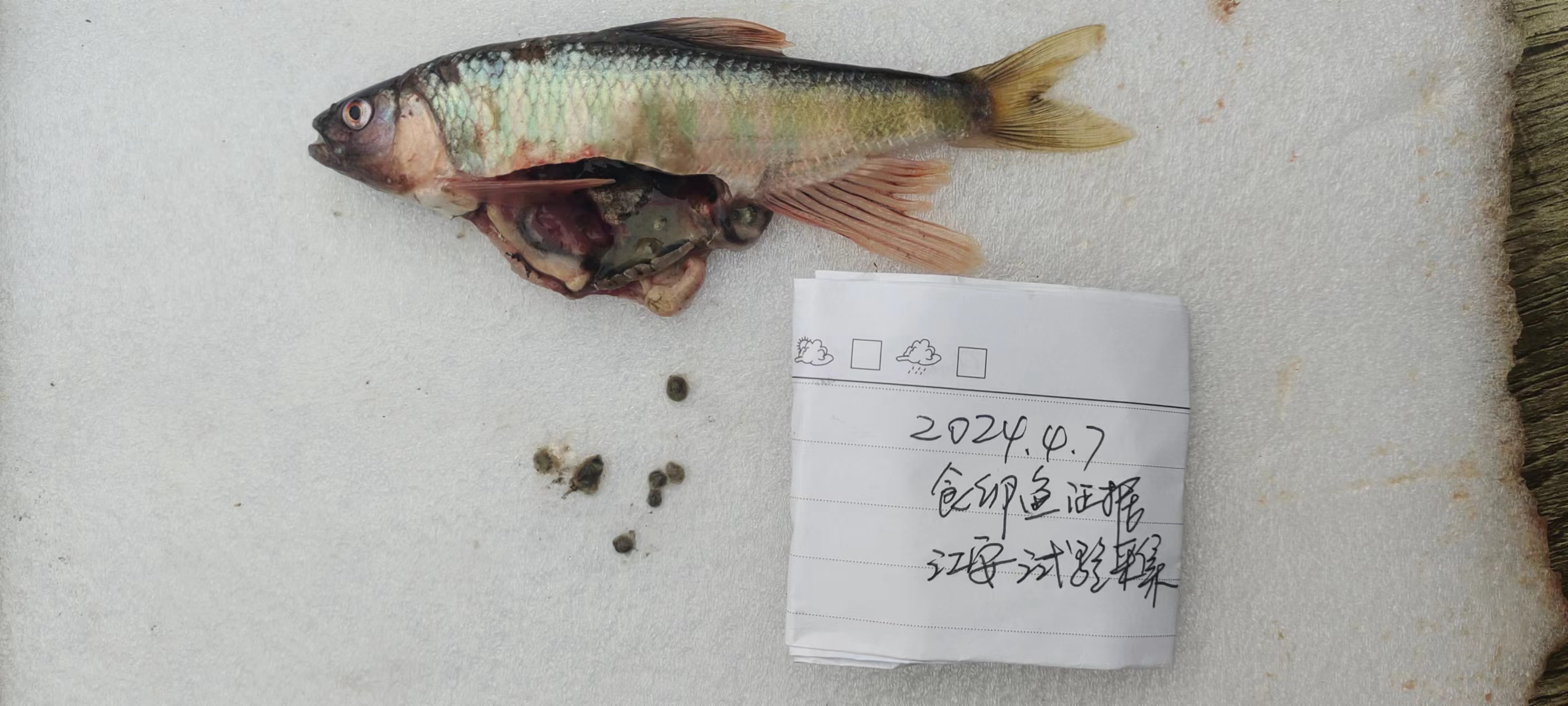

食卵魚解剖發(fā)現(xiàn)長江鱘卵

孵化出幼苗